家電が苦手な主婦

家電が苦手な主婦海外でも日本のごはんを美味しく食べたいけど、海外向けの炊飯器ってどうやって選んだらいいの?

そもそも家電製品って苦手なんだよな……。誰か優しく教えて〜!

こんなお悩みにお答えします!

- 渡航先の電圧やプラグ形状など、海外対応炊飯器を選ぶ際のポイント

- 変圧器を使う際の注意点

- マイコン、IH、圧力IHの違いと価格帯

- 炊飯量の選び方

- 海外対応炊飯器の購入方法

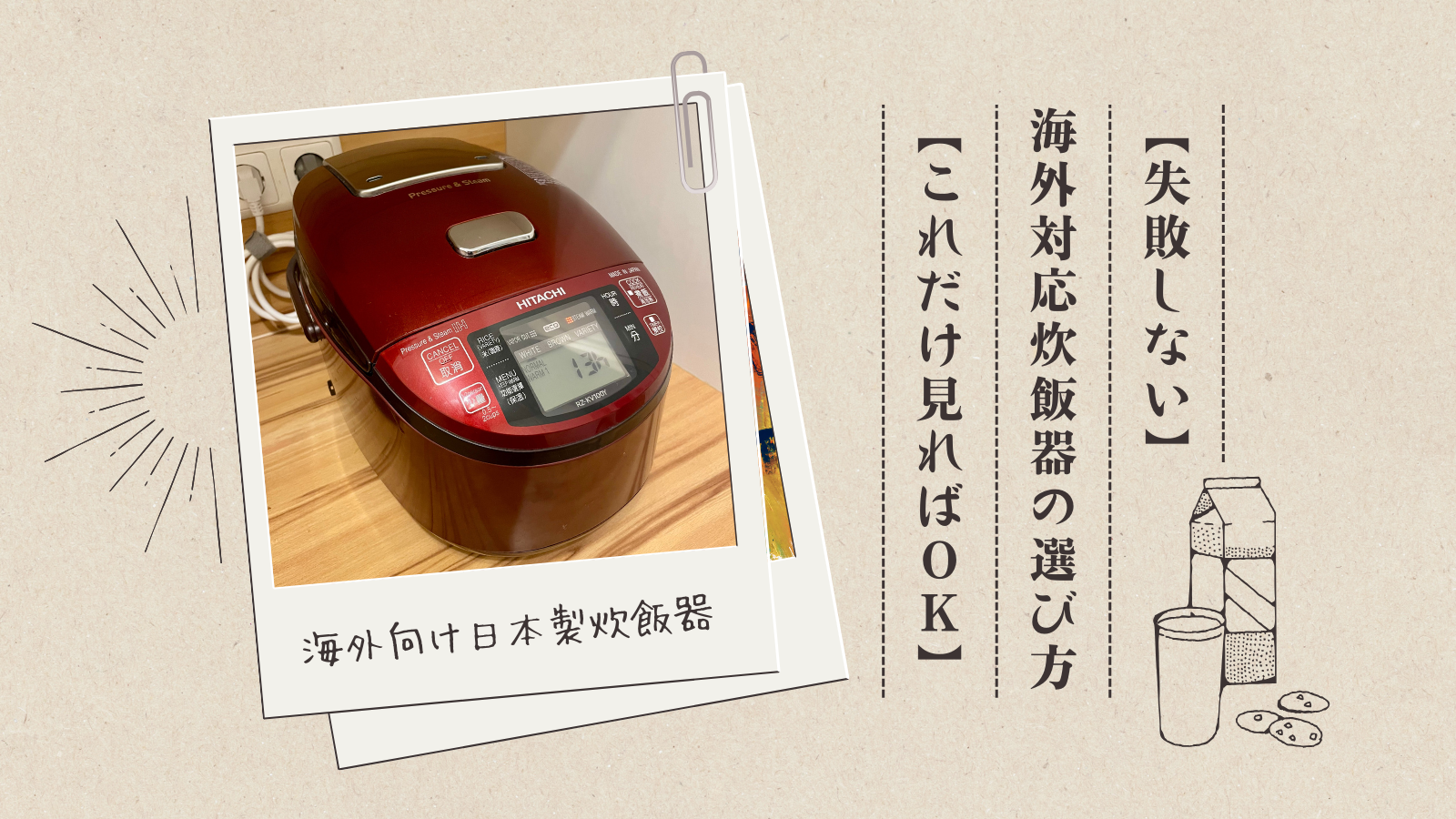

私は現在ヨーロッパに住んでおり、これまでに合計5年間、2つの異なる国で生活をしてきました。その間、日本の炊飯器を使うようになってからというもの、おいしいご飯のありがたさを日々、実感しています。

しかし最初の駐在時には、海外対応の日本製炊飯器を持ってこず、現地の炊飯器を2台使用しても美味しいご飯が炊けず途方に暮れた経験があります。(詳しくはこちらの記事へ)

そしてその苦労の末、日本製の炊飯器を入手してからは、家族全員が「ごはん」の品質に大満足!というわけです。

今日は、こんな私の体験をふまえ、海外対応炊飯器を選ぶ際のポイントをわかりやすく解説していきます。

\ 同士、発見 /

こうなる前に、読んでおいて損はないですよ〜!

次日本の日本一時帰国では

— Azumi |フランスに住んでます。 (@alpacasan_style) August 15, 2024

海外電圧対応の炊飯器を買って帰る🌾

滞在一年目帰った時に空港で炊飯器持ってる人がいて、え?いる?って思ったけど

5年目になってわかった。

在仏で生き抜いていくにはやっぱり必要だわ、うまいご飯が炊ける炊飯器🍚

海外でも美味しく安全に日本製炊飯器を活用するために、気をつけるべきポイントは以下の5つピヨ。

海外向け炊飯器選びのポイント①

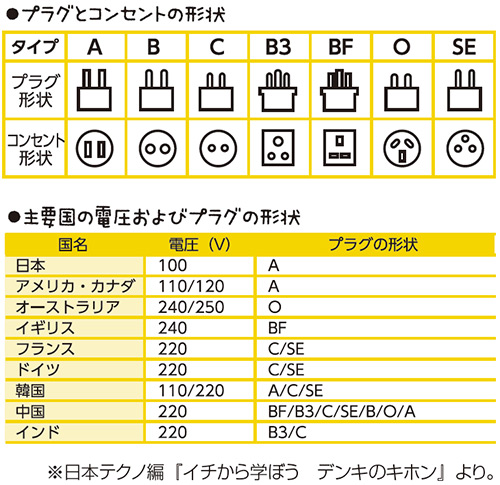

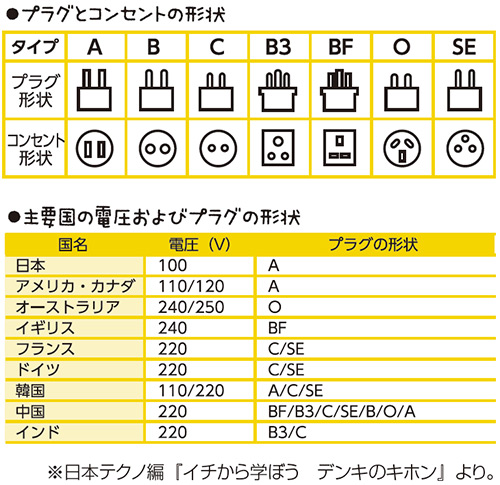

渡航先の「対応電圧」を確認する

海外の電圧は国によって異なります。たとえば、日本は100Vですが、ヨーロッパの多くの国は220–240V、アメリカは110–120Vです。渡航先の対応電圧を事前に確認してから、その国の電圧に対応する炊飯器を選びましょう。

その国の電圧に合わない炊飯器を使うと、こんな問題が起きることがあります。

- 故障や破損

高すぎる電圧だと炊飯器の中の部品が壊れたり、焼けてしまうことがあります。逆に低すぎると、十分に加熱できず、最悪の場合、動かなくなることも。 - 火災のリスク

電圧が合っていないと、過熱やショート回路が起こりやすく、最悪の場合、火事になることもあります。

とくに電圧が合わずにコンセントに差した瞬間に炊飯器が故障してしまったという経験は、周りの駐在家族からもちょくちょく聞いていたので、本当に気をつけてくださいね〜!

【重要】海外対応ではない日本製炊飯器を持っていく場合は「変圧器」が必要

使い慣れた日本の炊飯器をそのまま海外に持って行きたいと思う方も多いかもしれません。

ただし上記の通り、日本の家電は通常100Vで動きますが、多くの国では110V–120V、または220V–240Vが一般的です。そのため、日本の一般的な炊飯器を海外で使うには別途、変圧器が必要になります。

変圧器のイメージ

変圧器を使う場合の注意点

海外生活の救世主とも言える変圧器ですが、購入の際には事前に以下のポイントをよく確認してくださいね。

- 変圧器の容量

炊飯器は消費電力が高いため、大容量の変圧器が必要です。

また、炊飯器の加熱時には一時的に消費電力が上昇することがあるため、たとえば消費電力1000Wの炊飯器なら、1500W以上の変圧器を選びましょう。 - サイズと重さ

大容量の変圧器は重くてかさばるので、持ち運びや収納が結構大変です。たとえば上の製品だと、6.0kgあります。荷物の重量制限がある場合には注意してくださいね。

一般的には変圧器の容量が大きくなるほど、内部に使用されるコイルやその他の部品も大型化するため、全体のサイズや重量が増します。 - 変圧器の価格

変圧器の価格は容量が大きくなるほど価格も上がる傾向があります。また、変圧器の質や付加機能(プラグ形状対応や安全装置付き)によっても価格は異なってきます。

変圧器の比較表

| 容量範囲 | 価格帯 | 用途・特徴 |

|---|---|---|

| 小容量 (100W~300W) | 3,000円~5,000円程度 | 小型で軽量 スマートフォン充電器や小型家電向け |

| 中容量 (500W~1,000W) | 8,000円~15,000円程度 | ノートパソコンや小型の家電製品を使うのに最適 |

| 大容量 (1,500W以上) | 20,000円~50,000円以上 | 炊飯器やホットプレートなど、消費電力が高い家電向け 重量も増える |

他にも、一部の地域では電圧が不安定で炊飯器が正常に動作しない場合があります。また、変圧器を長時間使用すると過熱し、故障や火災のリスクがあります。複数の家電を同時に使用した場合など、容量オーバーには注意してくださいね。

海外で使用する場合、買い替えも簡単ではないため、信頼性が高く、安全機能が充実したものを選ぶのがおすすめです!

海外対応炊飯器を選ぶメリット

変圧器と一緒に日本製炊飯器を使う方法もありますが、手間やリスクを考えると、最初から海外対応炊飯器を選ぶほうが断然便利です。

当ブログでは、以下の理由により海外対応炊飯器をオススメしています。

- 軽量でコンパクト

重たい変圧器を海外に持ち込む必要がなく、引越し荷物を減らせます。

また実際に炊飯器を使用する際、変圧器セットでないほうが、炊飯器をちょっと動かしたいというときにも煩わしさがありません。 - 故障リスクの軽減

現地の電圧や周波数に対応しているので、安心して使えます。

他の日本製家電も海外で使う場合には、変圧器購入もアリ

ただし、炊飯器以外にも、日本製のホットプレートや電気ポット、ホームベーカリなどを海外で使いたい場合には、変圧器を使用する方法が選択肢になります。その際の注意点は以下の通りです。

- 容量の確認

使用する家電の消費電力の1.5倍を上回る容量の変圧器を選びましょう。とくに、一度に複数の家電を使うと容量オーバーになることがあります。

同時使用を前提にした場合、変圧器の容量(W数)は必ず機器の消費電力合計の1.5倍以上を目安に選んでくださいね。 - 周波数の確認

家電によっては周波数(50Hz/60Hz)の違いに影響を受けるものもあるので、国ごとに対応しているか確認が必要です。

実際に私も、使い慣れた日本製のホットプレートとホームベーカリーの持ち込みを検討していました。

ただし、事前にAmazonをチェックしたところ、どちらも現地で購入できそうだったため、持ち込むのは断念。

結果的には、コンセントに挿すだけで使える製品が海外でも意外と安く買えたので、正解でした!

現地購入のホットプレートで焼き鳥パーティー

結論

海外で日本の炊飯器を使うには、変圧器を使う方法もありますが、コストや手間、リスクを考えると現実的ではありません。とくに長期滞在や引っ越しの場合は、最初から海外対応炊飯器を購入するのがおすすめです。

また、炊飯器以外の家電を使いたい場合は、変圧器を選ぶ際に容量や安全性をしっかり確認しましょう。使いやすさと安全性を両立して、美味しいご飯や便利な家電を海外でも快適に楽しんでくださいね。

海外向け炊飯器選びのポイント②

渡航先の「電源プラグの形状」を確認する

国によって電源プラグの形状が異なるため、渡航先で使用する炊飯器は、その国の電源プラグに合ったものを選ぶと良いでしょう。

プラグ形状の例

イギリスの一般的なコンセントは、日本ではBFタイプと呼ばれることが多いけど、海外ではGタイプと呼ばれ、表記が異なることに注意しといてピヨ。

もし異なるプラグ形状の炊飯器を購入した場合は、使用する国の電気機器を安全に接続するために「プラグ変換アダプター」が必要になります。このアダプターを準備しておけば、異なる形状のコンセントにも対応でき、電圧さえ合っていれば、炊飯器などの電化製品を問題なく使うことができますよ。

ちなみにiPhoneや他のスマートフォンの充電器は、ほとんどが元から海外対応なので、電圧や周波数の違いを気にせず、このプラグ変換アダプターを使うだけで日本から持ち込んだものをそのまま使えることが多いです。

プラグ変換アダプターは、現地でも購入できますが、無くなったり壊れたりしやすいので、多めに用意しておくとよいですよ!

海外向け炊飯器選びのポイント③

炊飯量を選ぶ

家族の人数や用途に合わせた炊飯量を選びましょう。

- 1〜2人暮らし

3合炊きがコンパクトでおすすめ。 - 3〜4人家族

5.5合炊きが標準的。 - 5人以上の家族

1升(10合)炊きの大容量モデルを検討。

ご存知かもしれませんが、炊飯器には「炊飯量の適正範囲」があり、容量いっぱいに炊かないほうが美味しく炊けることが多いです。容量いっぱいに炊くと、炊飯器内で熱が均等に伝わりにくく、お米が均等に炊き上がりにくくなるためです。

炊飯器は最大容量の7割程度で炊くのが理想的。たとえば、5.5合炊きの炊飯器の場合、3合〜4合くらいで炊くと、ふっくらと美味しく炊き上がります。

なので、実際の炊飯量よりも大きめの容量の炊飯器を購入したほうが良いでしょう。

我が家は小さな子どもが3人いる5人家族で、今は5.5合炊きの炊飯器を使って1食に3合のお米を炊いています。

お米の消費量が増えてきたので、次回買うなら1升炊きを検討かな…!

海外向け炊飯器選びのポイント④

マイコン、IH、圧力IHの炊飯方式の違いを理解する

炊飯器の種類ごとに特徴が異なります。以下、それぞれの性能の違いや価格帯を比較しました。

| 種類 | 特徴 | 性能詳細 | 価格帯 |

|---|---|---|---|

| マイコン式 | 手頃な価格、基本的な炊飯が可能 | ヒーターで底面を加熱するシンプルな構造。炊きムラが出ることもあり、保温時の劣化が早い。 | 2〜3万円程度が多い |

| IH式 | 均一な加熱でおいしい炊飯が可能 | 電磁誘導加熱を採用し、内釜全体を均一に加熱。ふっくらとした炊き上がりが特徴で、保温性能も優れる。 | 4〜6万円程度が多い |

| 圧力IH式 | 圧力をかけてさらにふっくらご飯を炊ける | 圧力による高温加熱で、もちもちした食感と甘みを引き出す。硬めの米や玄米も炊きやすいが、重量が増える。 | 5〜9万円程度が多い |

| 特徴 | 炊き上がりの品質 | 炊飯時間 | 保温機能 | 価格 | メニューの多さ | 消費電力 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| マイコン式 | ||||||

| IH式 | ||||||

| 圧力IH式 |

どの種類を選ぶべき?

- コスト重視であればマイコン式も検討可能。

- 毎日の食事に十分な品質が欲しいならIH式。

- 食感や炊き上がりにこだわりたい場合は圧力IH式。 ←我が家はコレ!

海外製炊飯器の性能は?

海外製の炊飯器にもマイコン、IH、圧力IHの種類があります。

製品によって性能もまちまちなので、性能や口コミをしっかり調べましょう!

海外生活で美味しいお米を食べるためには、選ぶお米も重要だピヨ。

正直、日本産の日本米は海外で買うととても高価。だけど、海外で作られた日本米は比較的手頃で、美味しいものも多いピヨ。

これらのお米は日本米の特徴をしっかりと持っていて、手軽に美味しいご飯が楽しめるピヨ。

何種類かの米を試して、自分に合ったお米を見つけるピヨ!

私の住むヨーロッパでは、スペインやイタリアで日本米が作られていて、日本食材店で、手軽に購入することができます!

その辺のスーパーでも、日本米と同じ丸い粒の「短粒米(たんりゅうまい)」が売られています。味は少し異なりますが、価格は一番安いので、試す価値はあるかも。

海外向け炊飯器選びのポイント⑤

どこで買う?

海外で日本製炊飯器を購入する方法はいくつかあります。

① 日本にいる間に買う

- 日本の家電量販店で購入(海外対応炊飯器売り場があるお店があります)

- 日本のオンラインショップ(Amazonや楽天など)で購入

→その後、飛行機の預け荷物や国際引越業者、郵便局の国際郵便等で送ることができます。

メリット

- 商品の確認やサポートが充実しており、日本語で安心して購入できる

- 事前に購入しておけば、現地に着いてすぐに使える準備を整えやすい

デメリット

- 船便など利用する場合、現地に到着するまで時間がかかることがある

- 炊飯器が重いため送料が高くなる可能性がある

\ 家電量販店には、こんな声も /

ヨドバシカメラに海外電圧対応の炊飯器見にきたけど、どれも外観デザインがイケてなくショックだったけど

— Azumi |フランスに住んでます。 (@alpacasan_style) September 14, 2024

けど我慢して買って帰ろう🌾

そして結構いい値段する。 pic.twitter.com/T9Kv3J22tX

せっかくお店に出向いても、気にいる商品がなかったり、わざわざ他のお店を回る手間を考えたら、今時はインターネットショッピングが便利だピヨ、ね。

② 現地に着いてから買う

- 現地の日本食材店や電化製品店で購入(そういったお店があれば)

- 現地のオンラインショップ(Amazon.comなど)で購入

メリット

- 電圧やプラグ形状に合わせた炊飯器が販売されている場合が多い

- 海外から持ち込む手間を減らせる

- 海外送料が不要

デメリット

- 日本製品の取り扱いが限られている場合がある

- 到着してから買う場合、すぐに使用できる状態にはならないことも

- 言葉がわからない場合は、買い物が不便

私は結局、日本のオンラインショップで購入する方法を選び、Amazonで買いました。

送料無料で、日本語の口コミを見て安心して買い物ができた上、飛行機の預け荷物で運んで、到着後すぐに使えたのがとてもよかったです!

\ 実際に、海外対応の炊飯器を見てみる /

まとめ

海外で炊飯器を選ぶときは、対応電圧やプラグの形状、炊飯量、そして炊飯器のタイプをしっかり理解することが大切です。これらを把握しておけば、性能や価格帯を考えながら、自分にぴったりの炊飯器を見つけられますよ。

私も最初は失敗から始まりましたが、正しい選び方を学んで、日本製の炊飯器を手に入れたおかげで、海外でも美味しい日本のご飯を楽しめています。

美味しいご飯があるだけで、海外での生活がぐっと楽になりますよね。海外でも家族みんなでほかほかのご飯を囲んで、楽しいひとときを過ごしてくださいね!